Aktuelles

Heraus zum feministischen Kampftag! Aufruf zur Demonstration am 8. März um 17 Uhr am Busbahnhof in Offenburg anlässlich des internationalen feministischen Kampftags. Der 8. März ist nicht nur ein weiterer Tag im Kalender, sondern ein Tag des Widerstands, der Solidarität und des Kampfes für die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Wir rufen euch… Weiterlesen

Eine EU-Kommision hat vor fast einem Jahr eine EU-Richtlinie vorgelegt, die den Schutz von Frauen vor Vergewaltigung und weiteren Sexualstraftaten, insbesondere neuerer Formen wie digitale Gewalt gegen Frauen, aber auch häusliche Gewalt stärken soll. Mit dem Argument die EU könnte damit Ihre Kompetenzen überschreiten, stellt sich ausgerechnet… Weiterlesen

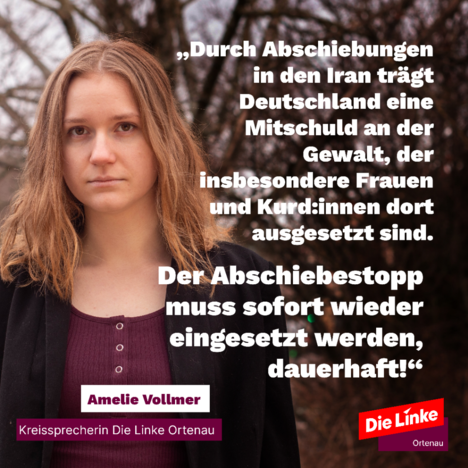

Was ist passiert? Trotz Rekord bei Hinrichtungen und gezielter sexueller Gewalt gegen Frauen aus der Revolutionsbewegung, Folter und willkürlichen Verhaftungen haben die Innenminister:innen entschieden den Abschiebestopp in den Iran nach Dezember 2023 nicht zu verlängern. Was bedeutet das? Wer nicht nachweisen kann „in besonders herausragender und… Weiterlesen

Nachdem es in der Gengenbacher Narrenzunft zu einem Rücktritt des Narrenrats kam, weil eine Frau in den neuen Narrenrat gewählt wurde, verurteilen wir diese Vorfälle rund um die Wahl auf das schärfste. Tradition darf keine Ausrede für frauenfeindliche Strukturen sein. Wir sind schockiert über Herrn Armbrusters niederträchtigen Vergleich mit dem… Weiterlesen

Wir haben auf dem Kreisparteitag einen neuen Kreisvorstand gewählt! Unsere beiden Kreissprecherinnen sind Amelie Vollmer und Sarah Wiedmann, die Kreisschatzmeisterin ist Simone Henties und die Beisitzenden Jonas Suhm, Amelie Quotadamo, Lukas Haack, Joel Donhauser und Joshua Dolch. Diese Zeiten sozialer Ungerechtigkeit schreien nach eine starke… Weiterlesen

Aktuelles aus dem Landesverband

Der Landesverband die Linke Baden-Württemberg spricht seine Solidarität mit den Streikenden des öffentlichen Nahverkehrs für die kommende Streikphase aus. Elwis Capece, Landessprecher Die Linke Baden-Württemberg sagt: "Wir stehen klar und zuverlässig an der Seite der Beschäftigten im Nahverkehr. Sie haben ein Recht auf eine faire Bezahlung und… Weiterlesen

Presseinformationen zur Landespressekonferenz der Partei Die Linke Baden-Württemberg am 15.04.2024 zum Volksantrag Mieten runter Die Linke Baden-Württemberg will die Landesregierung mit dem Volksantrag Mieten runter zum Handeln bewegen. Der Volksantrag Mieten runter verfolgt das Ziel, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht und die Mieten auch im… Weiterlesen

Am Samstag, 6. April, hat die Sammlung für den Volksantrag Mieten runter begonnen. Der Landesverband Die Linke Baden-Württemberg sammelte auf einer Kundgebung auf dem Ostendplatz in Stuttgart erste Unterschriften. Landessprecherin Sahra Mirow eröffnete die Kundgebung mit einer Kritik an der Landesregierung. Weitere Redebeiträge kamen vom… Weiterlesen